異常なまでのスライディングの多用

(2)余りに多い“スライディング”

(2)のスライディングの多用については、前述した実例(ふたつの天皇杯決勝)が示す通り、そして以下に示す今日の例が雄弁に物語っているように、日本のサッカー界が抱える「最大の課題」のひとつであることに間違いはないと確信します。

スライディングとは“最後の手段”。この常識を徹底させ、一刻も早く、この有害なプレーを排除する必要がある。さもなければ、以下の事例のように、いわゆる“恥ずかしいプレー”を今後も高い頻度で繰り返すことになるでしょう

■1stステージ第11節

ベガルタ仙台vs浦和レッズ

78分59秒~(スカパー!ハイライトの2:43~)

ハイライトのリンク先はこちら

http://soccer.skyperfectv.co.jp/movies/jleague/sjse4Pt92K0/

今季これまでに見た中で最も衝撃的だったのが、この試合における浦和DF2枚の“連続スライディング”です。

78分59秒(ハイライトの2:43)。ボールを持つ仙台(7番・奥埜)に対し、浦和DF(5番・槙野)が両足を真横に並べて向かい合うという基本と真逆の守り方で股抜きを食らい、その浦和DF(5番・槙野)の背後に浦和MF(3番・宇賀神)のカバーもなく、難なく仙台MF(17番・富田)へパスが通ります(もちろん、この仙台MF17番のトラップ&パスが素晴らしかったことは事実です)。

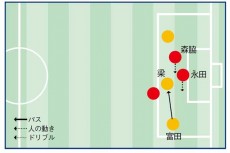

しかし直後、味方(17番・富田)からのパスを受けた仙台MF(10番・梁)に対し、79分02~04秒(ハイライトの2:46~48)、まずは浦和DFの17番(永田)が、続いて浦和のDF46番(森脇)が立て続けにスライディングを仕掛けています【図参照】。特に問題なのは後者(46番)のそれです。こんなにも簡単にDFが滑ってしまえば、たとえ学生レベルの選手でも点を取れます。3-3という拮抗した場面での不用意(無責任)に過ぎる守備で浦和は逆転を許しています。もちろん浦和GKの対応にも問題があります。

そして、さらに重大な問題は、これが今年5月の「ベストゴール」に選出されていることです。

Jリーグ選考委員による選出理由にはこう書かれています。

「ペナルティエリア内の狭いスペースでパスを受けた瞬間に相手DFの動きと、GKの位置を確認し、冷静にゴールを決めていることがわかる」

もし、浦和DF2人(17番・永田と46番・森脇)による連続スライディングが過ちであると、専門家が認識さえしていないのだとすれば、極めて深刻な問題であると言わざるをえません。(中略)

(3)ポジショニングを決める上での基準が「相手選手の位置」とされている

以上の分析を踏まえ、最後に記しておきたいのは、育成段階において、またプロのカテゴリーにおいて、選手個々が「ポジショニング」を決める上で何を基準としているのか。

多くの試合を目にしながら、このポジショニングを決める上での基準が、日本では第一に「相手選手の位置」とされているのではないかという疑問を抱かざるを得ません。つまり、たとえば守備の局面(オフ・ザ・ボール)において、自分の立ち位置を「相手選手がどこにいるか」によって決めているのではないか、と。あるいはそうした指導が一般的とさているのではないか、と感じる場面があまりに多いのです。(続きは『フットボール批評06』でお楽しみください)。