「クラブの社長や役員は法制度上、株主に耳目を向けるほかないんです」

――クラブが具体的に一歩踏み出すにはまず何に着手すればいいのでしょう。

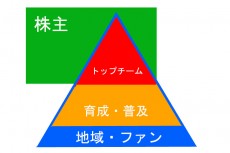

「クラブが地域に対して門戸を広げるということ。言葉でいうとわかりにくいので図にします(図参照)。現在のJクラブは山形を除けば株式会社ですが、百年構想には『地域を見ましょう』とあるんです。

だけど、株式会社の形態というのは基本的に株主がいるのだから、マリノスで言えば日産、名古屋で言えばトヨタがトップチームに対する議決権を持っている。もちろん、想いとしてはチームや選手たちは地域を見ているでしょう。

しかし、クラブの社長や役員は法制度上、株主に耳目を向けるほかないんです。そうなるとトップチームと、育成・普及が別の枠組になってしまう(図1)。でも本来は、トップチームも育成・普及も地域もひとくくりになるべきで(図2)、どれだけクラブが地域に対して開いていけるかが重要なんです。

『どんどん意見をください、僕らも地域の皆さんと一緒に行動していきますよ』とトップが言えるかどうか、トップが思い切れるかどうか、ただそれだけでしょう。その先の究極の形態が、バルサのソシオですよ。あそこはトップチームも法人格を持ちません。

それから、ブンデスリーガはトップチームが株式会社ながら、育成・普及は別法人として運営されて地域と密接に連携している。これをフェライン(協会)というのですがトップチームに対する議決権を2分の1以上持つので発言権を保持しています。

これこそJリーグが20年前に打ち出した理念であって、ソシオやフェラインに通ずるものなのだから、今こそ、その理念に立ち返るべきだと思いますね」